| 都道府県 |

線区名 |

廃止区間 |

廃止日 |

コメント |

| 北海道 |

天北線 |

音威子府−南稚内 |

1989/4/30 |

南樺太への連絡鉄道として建設された宗谷本線の当初のルートで1922年に稚内まで全線開通、国鉄(JR)廃止路線の中で最も長い路線。 |

| 北海道 |

興浜北線 |

浜頓別−北見枝幸 |

1985/6/30 |

興浜南線と結んでオホーツク海沿岸を縦貫する鉄道(オホーツク本線)の一部となる計画だった。また北見枝幸で美幸線が接続する計画だった。 |

| 北海道 |

興浜南線 |

興部−雄武 |

1985/7/14 |

興浜南線と結んでオホーツク海沿岸を縦貫する興浜線の一部となる計画だった。未成区間も建設工事を行われたものの、開通することなく廃止となった。 |

| 北海道 |

根北線 |

斜里−越川 |

1970/11/30 |

斜里駅(現・知床斜里駅)と根室標津駅を結ぶ目的で建設し越川まで開通、木材の貨物輸送に期待するも道路網の発達で未成区間共廃止となった。 |

| 北海道 |

美幸線 |

美深−仁宇布 |

1985/9/16 |

枝幸と宗谷本線を短絡する目的で計画、路盤はほぼ完成するも開通しても黒字経営の見込みがないという判断で廃止。末期は日本一の赤字路線だった。 |

| 北海道 |

名寄本線 |

名寄−遠軽・湧別−中湧別 |

1989/4/30 |

国鉄(JR)で唯一の本線の全線廃止、冬季の代替輸送に問題があるとして一時廃止承認が留保となったが、問題が解消となり廃止となった。 |

| 北海道 |

渚滑線 |

渚滑−北見滝ノ上 |

1985/3/31 |

渚滑駅で名寄本線から分岐し、北見滝ノ上駅を結ぶ路線。途中に多くの仮乗車場(全12駅中5駅が仮乗車場)がありて便利だった。 |

| 北海道 |

深名線 |

深川−名寄 |

1995/9/3 |

深川-朱鞠内間を雨龍線、名寄-朱鞠内間を名雨線として開業し全線開通で深名線となる。冬期交通事情により平成7年まで残った。 |

| 北海道 |

羽幌線 |

留萌−幌延 |

1987/3/29 |

留萠線の支線として開業した路線で、炭鉱輸送とニシンの輸送を主目的として建設、炭鉱閉山と利用客減少で廃止となった。 |

| 北海道 |

湧網線 |

中湧別−網走 |

1987/3/19 |

湧網東線、湧網西線として順次開業し1953年に全線開通するも沿線の過疎化で利用客減少。サロマ湖沿岸の路線で流氷も見ることができた。 |

| 北海道 |

相生線 |

美幌−北見相生 |

1985/3/31 |

釧路と美幌間を結ぶ釧美線として計画された路線の一部、美幌から釧路までの区間は実地測量まで完了していたが着工は頓挫。そのまま廃止となった。 |

| 北海道 |

標津線 |

標茶−根室標津

厚床−中標津 |

1989/4/29 |

100Kmを超える長大路線の1つ、冬季の代替輸送に問題があるとして一時廃止承認が留保されたものの、問題が解消され廃止された。 |

| 北海道 |

白糠線 |

白糠−北進 |

1983/10/22 |

石炭及び森林資源の開発を目的に計画された路線、しかし炭鉱閉山で沿線人口が激減し、最初の特定地方交通線の廃止路線となった。 |

| 北海道 |

士幌線 |

帯広−十勝三股 |

1987/3/22 |

|

| 北海道 |

広尾線 |

帯広−広尾 |

1987/2/1 |

|

| 北海道 |

札沼線 |

新十津川−石狩沼田 |

1972/6/18 |

営業成績は振るわなかった末端区間は、赤字83線に選定され廃止された。営業区間は1991年より学園都市線という愛称が付けられた。 |

| 北海道 |

手宮線 |

南小樽−手宮 |

1962/3/14 |

1962年に旅客営業が廃止された後も貨物輸送は続けられたが、輸送量の減少により1985年11月4日までは貨物営業を行っていた。 |

| 北海道 |

歌志内線 |

砂川−歌志内 |

1988/4/24 |

炭鉱輸送を目的として施設された路線で、日本で4番目の黒字路線という時期もあった。炭鉱の衰退に伴って客貨とも輸送量が減少し廃止となった。 |

| 北海道 |

函館本線

上砂川支線 |

砂川−上砂川 |

1994/5/15 |

炭鉱輸送を目的として施設された路線で、歌志内線よりも旅客輸送密度が低かったにも関わらず、函館本線の一部として幹線扱いだった。 |

| 北海道 |

函館本線

南美唄支線 |

美唄−南美唄 |

1973/9/9 |

炭鉱輸送を目的として施設された路線で、炭鉱閉山に伴い利用客減少、1971年2月より旅客扱い中止となり三美鉱業閉山と共に廃線となった。 |

| 北海道 |

夕張線

登川支線 |

紅葉山−登川 |

1981/6/30 |

道東への時間短縮が目的で追分-紅葉山(現新夕張)間を石勝線として高規格化するも、それ以外の区間は炭鉱閉山による利用客減少により廃止 |

| 北海道 |

幌内線 |

岩見沢−幾春別

三笠−幌内 |

1987/7/12 |

炭鉱輸送を目的とした路線で、道内で一番古い路線の一部だった。炭鉱閉山に伴い客貨とも輸送量が減少、JRで最初に廃止になった。 |

| 北海道 |

万字線 |

志文−万字炭山 |

1985/3/31 |

万字炭鉱から産出される石炭の輸送が目的として建設、炭鉱の閉山で1978年で貨物輸送は廃止となった。列車はすべて岩見沢まで乗り入れていた。 |

| 北海道 |

岩内線 |

小沢−岩内 |

1985/6/30 |

ニシンや石炭/鉱石の輸送で賑わい急行も3往復乗り入れていた。ニシン量の衰退や閉山で利用減少、道路網の整備もあり廃止となった。 |

| 北海道 |

胆振線 |

京極−脇方

倶知安−伊達紋別 |

1970/10/31

1986/10/31 |

倶知安から羊蹄山の裾野を周り支笏湖と洞爺湖の間を通り、伊達市に至る路線。昭和新山が出来たことで線路の付け替えを余儀なくされた経緯もある。 |

| 北海道 |

富内線 |

鵡川−日高町 |

1986/10/31 |

沿線の石炭た鉱石の輸送及び森林資源の開発のために開通、占冠まで延長される計画だったが第2次特定地方交通線に指定され廃止となった。 |

| 北海道 |

瀬棚線 |

国縫−瀬棚 |

1987/3/15 |

|

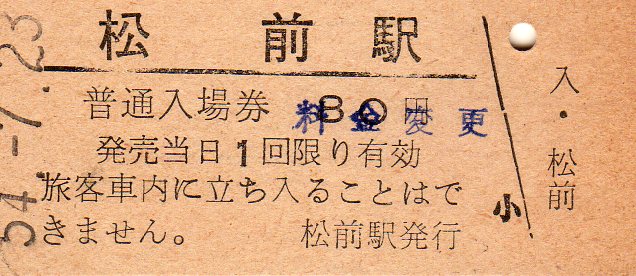

| 北海道 |

松前線 |

木古内−松前 |

1988/1/31 |

|

| 岩手 |

岩泉線 |

茂市−岩泉 |

2012/3/30 |

|

| 福島 |

川俣線 |

松川−岩代川俣 |

1972/5/13 |

絹製品と水晶山の鉱物資源の輸送に活躍、しかし客離れが進み国鉄赤字83路線に選定され廃止、バス転換されるも平成17年にバスも廃止となった。 |

| 福島 |

日中線 |

喜多方−熱塩 |

1984/3/31 |

|

| 群馬 |

吾妻線 |

長野原−太子 |

1971/5/1 |

元群馬鉄山の専用線、閉山後1966年に貨物廃止、長野原以西延伸の計画もあったが電化からも取り残され1970年に休止、翌年廃止となった。 |

| 群馬/長野 |

信越本線

(一部区間) |

横川−軽井沢 |

1997/9/30 |

JRで最も急勾配の区間、新線開通前はアプト式で運行、専用の電気機関車で後押しする運行形態をとっていた。長野行き新幹線開業と共に廃線。 |

| 東京 |

中央本線

(下河原線) |

国分寺〜東京競馬場前 |

1973/3/31 |

旧中島飛行機武蔵製作所の引込線跡を利用、武蔵野グリーンパーク野球場の乗客輸送を目的として開通。球場の閉鎖などによって廃止となった。、 |

| 東京 |

五日市線

岩井支線 |

武蔵五日市−武蔵岩井 |

1982/11/14 |

武蔵五日市駅はスイッチバック構造の駅だった、セメント工場からの貨物輸送を主としていたが旅客輸送も行っていた、1971年に旅客扱い中止。 |

| 神奈川 |

相模線

西寒川支線 |

寒川−西寒川 |

1984/3/31 |

相模川の砂利運搬用が目的で開通、周辺の軍施設への輸送用に貨物/旅客運行も行った、以降貨物輸送中止となり国鉄合理化のため廃止となった。 |

| 新潟 |

赤谷線 |

新発田−東赤谷 |

1984/3/31 |

鉄鉱石の輸送のための専用線として開通、東赤谷駅は国鉄唯一のスイッチバックの終着駅だった。鉱山閉山による利用客減少で廃止となった。 |

| 新潟 |

弥彦線 |

東三条−越後長沢 |

1985/3/31 |

越後線と信越本線を結ぶ計画があったが越後長沢まで開通で計画消失、元々利用客が少ないこの区間は、弥彦線電化の際も見送られた。 |

| 新潟 |

魚沼線 |

来迎寺−西小千谷 |

1984/3/31 |

信濃川をはさんで上越線の小千谷駅があり、利便性では上越線が勝っていた。また路線バスにも乗客を奪われ利用客が減少、廃止となった。 |

| 静岡 |

清水港線 |

清水−三保 |

1984/3/31 |

国鉄一の黒字路線という時期もあったが、モータリゼーションの影響で衰退し赤字に転落、末期は1日わずか1往復の混合列車運行だった |

| 福井 |

三国線 |

金津−芦原 |

1972/2/29 |

東尋坊などの観光地があり関西からの直通列車も運転されたが、並行する京福電鉄やモータリゼーションの影響で利用は低迷、全線廃止となった。 |

| 京都 |

舞鶴線

中舞鶴線 |

東舞鶴−中舞鶴 |

1972/10/31 |

舞鶴の軍事路線として建設されたが、戦後国道の整備に伴い輸送量が減少、廃止となった。廃線跡は自転車専用道として再利用されている。 |

| 大阪 |

片町線 |

京橋−片町 |

1997/3/8 |

東西線開業による発展的廃止、廃止後は福知山線/東海道本線との直通運転開始、2008年にはおおさか東線開業で貨物支線の放出駅-八尾駅間(10.4km)も廃止。 |

| 和歌山 |

和歌山線 |

田井ノ瀬−紀和 |

1974/9/30 |

和歌山駅(現:紀和駅)への短絡線の旅客営業開始、同時にそのルートが本線扱いとなる。紀和方面への旧線は支線に格下げ、2年後に廃止となった。 |

| 兵庫 |

篠山線 |

篠山口−福住 |

1972/2/29 |

園部方面へ早く開業するため篠山町の市街地から離れた場所に篠山駅を設置したため利用者は少なく、1968年に赤字83線に指定され1972年に全線が廃止となった。 |

| 兵庫 |

鍛冶屋線 |

野村−鍛冶屋 |

1990/3/31 |

モータリゼーション発達により旅客・貨物輸送量共に減少、しかし輸送密度は比較的高く、特定地方交通線として最後まで運行していた。 |

| 兵庫 |

福知山線 |

塚口−尼崎港 |

1981/3/31 |

福知山線最初の開業区間、塚口駅から東海道本線尼崎駅(旧:神崎駅)への乗り入れによりこの路線は盲腸線化、晩年は1日2往復の混合列車 |

| 兵庫 |

高砂線 |

加古川−高砂 |

1984/11/30 |

貨物輸送中心の路線、野口駅は別府鉄道(1984年廃止)の連絡駅だった。特定地方交通線に指定後、国鉄高砂工場閉鎖が決定的になり廃止となった。 |

| 兵庫 |

播但線

(飾磨港線) |

姫路−飾磨港 |

1986/10/31 |

飾磨港駅は播但線の起点駅だが、運行は姫路で完全に分断されたダイヤ設定、貨物主体の路線で利用客は少なく、末期は1日2往復だった。 |

| 鳥取 |

倉吉線 |

倉吉−山守 |

1985/3/31 |

中国勝山まで開通予定だったが、沿線道路の整備で計画断念、表定速度が時速20キロ以下の列車が多く、日本一の鈍足列車運転線区と言われたことも。 |

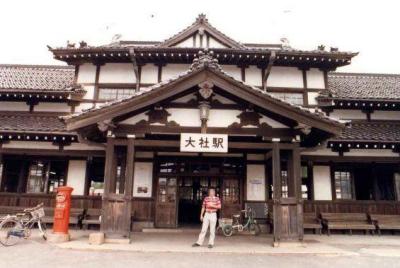

| 島根 |

大社線 |

出雲市−大社 |

1990/3/31 |

|

| 広島 |

宇品線 |

広島−宇品 |

1966/12/19 |

軍事専用線として開通するも、戦後は路面電車とバスに乗客は奪われ1966年に旅客営業は廃止、貨物輸送も1972年まで行っていた。 |

| 広島 |

可部線 |

可部−三段峡 |

2003/11/30 |

|

| 山口 |

美祢線

大嶺支線 |

南大嶺−大嶺 |

1997/3/31 |

1971年に最大の炭坑が閉山したため輸送量減少し1983年に貨物営業を廃止、支線の旅客利用者数も極端に減少したため廃止となった。 |

| 徳島 |

鍛冶屋原線 |

板野−鍛冶屋原 |

1972/1/15 |

もともと利用率が低かったこともあり、四国でも屈指の赤字路線、赤字83線に指定され廃止となった。廃線跡は幹線道路に利用されている。 |

| 徳島 |

小松島線 |

中田−小松島港 |

1985/3/13 |

小松島港と徳島を結び、関西地区との連絡航路の役割を持っていた。徳島ー中田間が牟岐線になったことで国鉄で一番短い路線となった。 |

| 愛媛 |

内子線 |

五郎−新谷 |

1986/3/2 |

赤字の盲腸線だったが、予讃線短絡線建設の一部として利用されるため廃止を免れたものの、ルートから外れた新谷−五郎間は廃止された。 |

| 福岡 |

室木線 |

遠賀川−室木 |

1985/3/31 |

筑豊の運炭路線の一つで、閉山後は特定地方交通線に指定され廃止となった、この路線は山陽新幹線の建設資材の運搬にも活躍した経緯もある。 |

| 福岡 |

香月線 |

中間−香月 |

1985/3/31 |

石炭輸送のための貨物線として開業し、最盛期には複線で運行していたこともある。末期は筑豊電鉄と並行していたが香月線の利用客は少なかった。 |

| 福岡 |

宮田線 |

勝野−筑前宮田 |

1989/12/22 |

石炭積み出しのために施設された路線で、炭坑の閉山と共に消失した路線の1つ、九州では最後まで残った特定地方交通線でもあった。 |

| 福岡 |

添田線 |

香春−添田 |

1985/3/31 |

筑豊の運炭路線の一つで、香春と添田を短絡する形の路線形態、市街地を通らなかったため閉山後は全国屈指の赤字路線としてランクインされていた。 |

| 福岡 |

上山田線 |

飯塚−豊前川崎 |

1988/8/31 |

石灰の搬出のために作られた路線、閉山後は街の衰退と共に利用客減少、不採算路線の常連でもあり第2次特定地方交通線に指定され廃止となった。 |

| 福岡 |

漆生線 |

下鴨生−下山田 |

1986/3/31 |

石炭の輸送が目的に施設された路線で、閉山後は本来の使命を失い廃止となった、第2次特定地交法で最初に廃止された路線でもある。 |

| 福岡 |

勝田線 |

吉塚−筑前勝田 |

1985/3/31 |

石炭の輸送で賑わったが、同炭田が閉山すると急激に衰退、運行本数も少なく利用者はバスに流れた。珍駅名「御手洗」があった路線でもある。 |

| 福岡 |

筑肥線 |

博多−姪浜

虹ノ松原−山本 |

1983/3/21 |

博多−姪浜間は地下鉄空港線の開通と共に発展的解消、一方虹ノ松原−山本間は東唐津のスイッチバックを廃止等、唐津周辺も路線の統廃合が行われた。 |

| 福岡 |

矢部線 |

羽犬塚−黒木 |

1985/3/31 |

矢部村を通り宮原線の肥後小国まで延長する計画だったが、実現することなく第1次特定地方交通線に指定され、昭和1985年に廃止となった。 |

| 福岡 |

幸袋線 |

小竹−二瀬

幸袋−伊岐須 |

1969/12/7 |

貨物線が飯塚市を分断しているため市の発展を妨げているとされ、廃止の意見が強まり廃止となった。赤字83線の中で最初に廃止された路線でもある。 |

| 佐賀 |

佐賀線 |

瀬高−佐賀 |

1987/3/27 |

全盛期には佐賀線を経由して熊本駅と長崎駅を結ぶ急行も運行、筑後川に架かる筑後若津橋梁(可動橋)と花宗川に架かる花宗川橋梁(跳ね橋)は有名 |

| 佐賀 |

唐津線

岸嶽支線 |

山本−岸嶽 |

1971/8/19 |

多くの貨物支線があったが支線はすべて廃止されている。山本-岸嶽間(岸嶽支線)は、赤字83線廃止の取組みにより廃止となった。 |

| 長崎 |

柚木線 |

左石−柚木 |

1967/8/31 |

炭鉱の閉山で貨物輸送は激減、旅客もレールバスで十分な状況の中、1967年7月の災害で不通となり、開通することなくそのまま廃止となった。 |

| 長崎 |

臼ノ浦線 |

佐々−臼ノ浦 |

1971/12/25 |

松浦線の枝線だったが後に臼ノ浦線として独立、沿線の炭鉱が閉山とともに利用客は激減、世知原線とともに赤字83線にリストアップされ廃止された。 |

| 長崎 |

世知原線 |

肥前吉井−世知原 |

1971/12/25 |

臼ノ浦線同様、前身は佐世保鉄道、沿線の炭鉱が閉山とともに利用客は激減、臼ノ浦線とともに赤字83線にリストアップされ廃止された。 |

| 大分 |

宮原線 |

恵良−肥後小国 |

1984/11/30 |

戦後復興期は木材の搬出で盛況な時期もあったが、人口が希薄な県境の高原地帯を走る路線のため利用は乏しく第一次特定地方交通線として廃止された。 |

| 宮崎 |

細島線 |

日向市−細島 |

1972/1/31 |

日向市の細島港へ至る路線として建設されたが、鉄道利用者は少なく1972年に廃止、貨物は1989年まで運航されたが後に休止、廃止となった。 |

| 宮崎 |

妻線 |

佐土原−杉安 |

1984/11/30 |

将来の復活に備えていつでも復活可能な状態にしておくのが条件で、全線路盤が撤去されずに残されている。現在は自転車専用道として利用されている。 |

| 熊本 |

山野線 |

水俣−栗野 |

1988/1/31 |

元は沿線にある鉱山の開発のため敷設された軽便鉄道で、全線開通時に山野線となった。、久木野-薩摩布計間の大川ループ線は有名。 |

| 鹿児島 |

宮之城線 |

川内−薩摩大口 |

1987/1/9 |

全線開通するも沿線には目立った産業や観光資源もなく、ローカル輸送が中心だったため、モータリゼーションの進展による輸送量が減退、廃止となった |

| 鹿児島 |

志布志線 |

西都城−志布志 |

1987/3/27 |

志布志駅は大隅線と日南線の連絡駅、日南線開通前は大隅半島や宮崎県南東部への重要な動脈路、戦前・戦中は空軍基地への軍用路線としても活躍した。 |

| 鹿児島 |

大隅線 |

国分−志布志 |

1987/3/13 |

国分から大隅半島を海沿いに志布志まで結ぶ路線、国分開通前は古江線と名乗っていた。輸送密度が上がらず第2次特定地方交通線に認定され廃止。 |